ジャーナル詳細

【建築家インタビュー】SUEP. 末光弘和氏、環境建築を語る。

藤沢の海からほど近い住宅街。細い路地が入り組む町並みを横目に坂を登りきった突き当りに、「風の家」はある。海から陸へと吹く風が通り抜ける空間づくりをテーマとしたこの住宅には、屋根一体型太陽光パネル”Roof-1”が採用されている。北側から俯瞰して見ると、建物が海の方向に緩やかなカーブを描き、風を迎えいれる形状になっていることが分かる。 2024年10に竣工したこの住宅を設計したのは、「自然との共生」をテーマとした建築デザインを数多く手掛けてきた建築家ユニットSUEP.(末光弘和+末光陽子)だ。「風の家」が目指したもの、そしてこれからの環境建築のあり方について、SUEP. 末光弘和さんに伺った。

ーー「風の家」のコンセプトと、Roof-1を採用した経緯について教えてください。

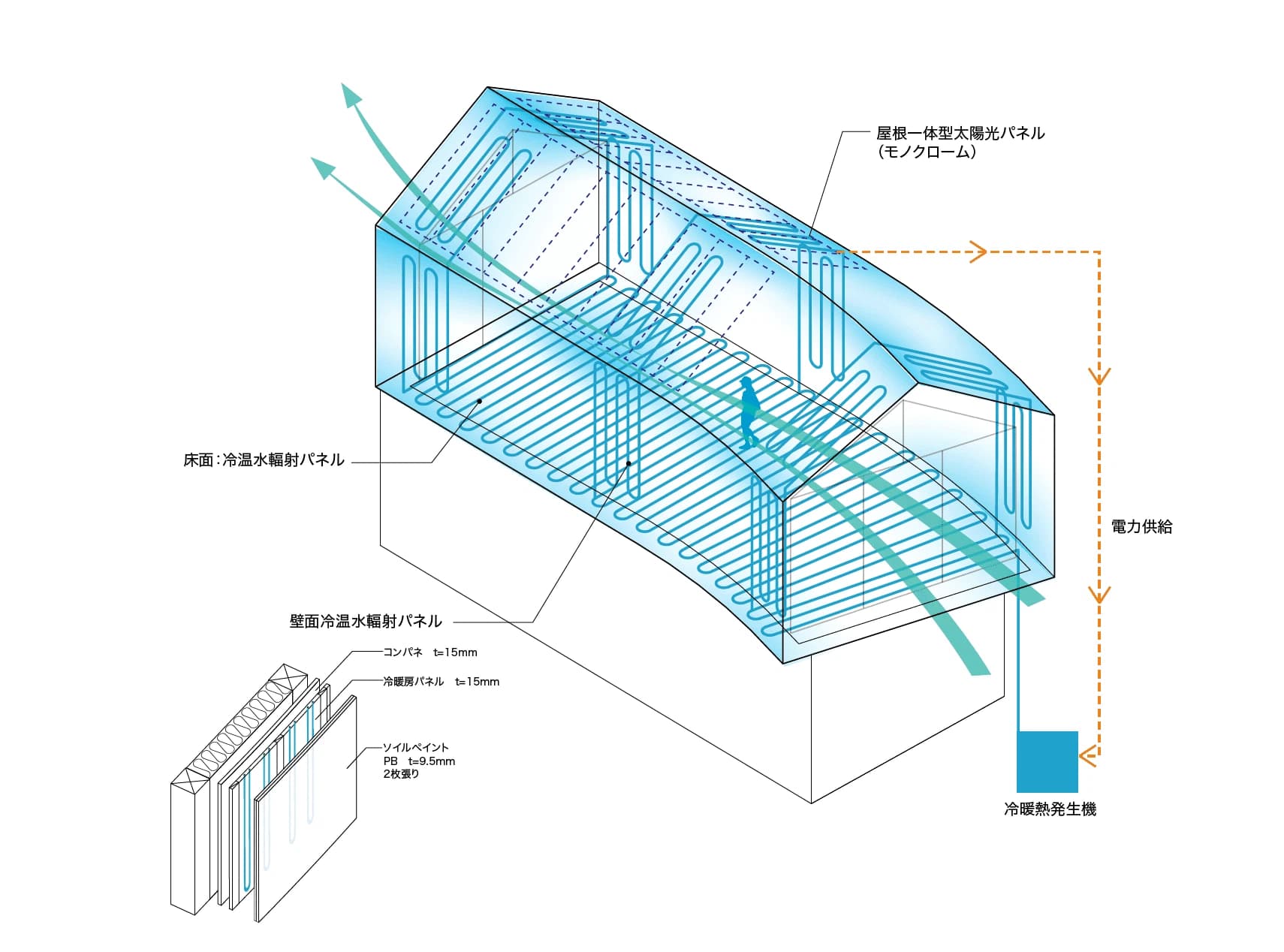

「風の家」は、藤沢の海から2キロぐらいの内陸側の小高い丘に建つ戸建住宅です。細い道が入り組んでいるため自動車がスピードを出すようなこともなく、路地で子供が遊んでいて、そこに海風が注ぎ込んでくるような、そういう町並みです。 施主様はマンションから戸建てに移られるとのこと、さらには海がすごく好きで、お子さんも海でよく遊ばれていると伺っていました。敷地は小高い丘の一番高いところにあり、風通しも日当たりも良好。路地に注ぐ海風がそのまま抜けていく感じをイメージし、「風」を一つのテーマに決めました。 施主様とお話を進める中で、特に関心を持たれていたのが温熱環境でした。一般的なエアコンのように空気を媒体とする空調だと、喉が痛くなったり乾燥しやすくなったりするため、できれば別の方法を取り入れたいというご希望があったんです。 そこで、まず中間期は通風を活用し、寒い時期や暑い時期には違う形で快適な環境をつくれないかと議論を重ねました。その中で、風が通り抜けるリビングダイニングに温冷水を循環させる輻射(ふくしゃ)空調を取り入れるというアイデアが生まれました。建物自体から放射されるエネルギーを利用して、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる家にしよう、という方向性が固まっていったんです。

同時に、エネルギーのことも考え始めました。循環させる温冷水をつくるためのエネルギーをどう賄うか、という話になったんです。この地域は景観規制があったり、高さや屋根の勾配に制限があるような地域で、一般的なソーラーパネルをただ設置するのはそぐわないと感じていました。禁止されているわけではないのですが、建物のデザインと一体化したいという思いがあったんですね。 そんな中、別件でモノクロームさんのショールームを訪れる機会があり、そこでRoof-1を見たときに「これなら取り入れたい」と感じ、採用することになったんです。

デザインと環境性能、どちらも捨てない選択

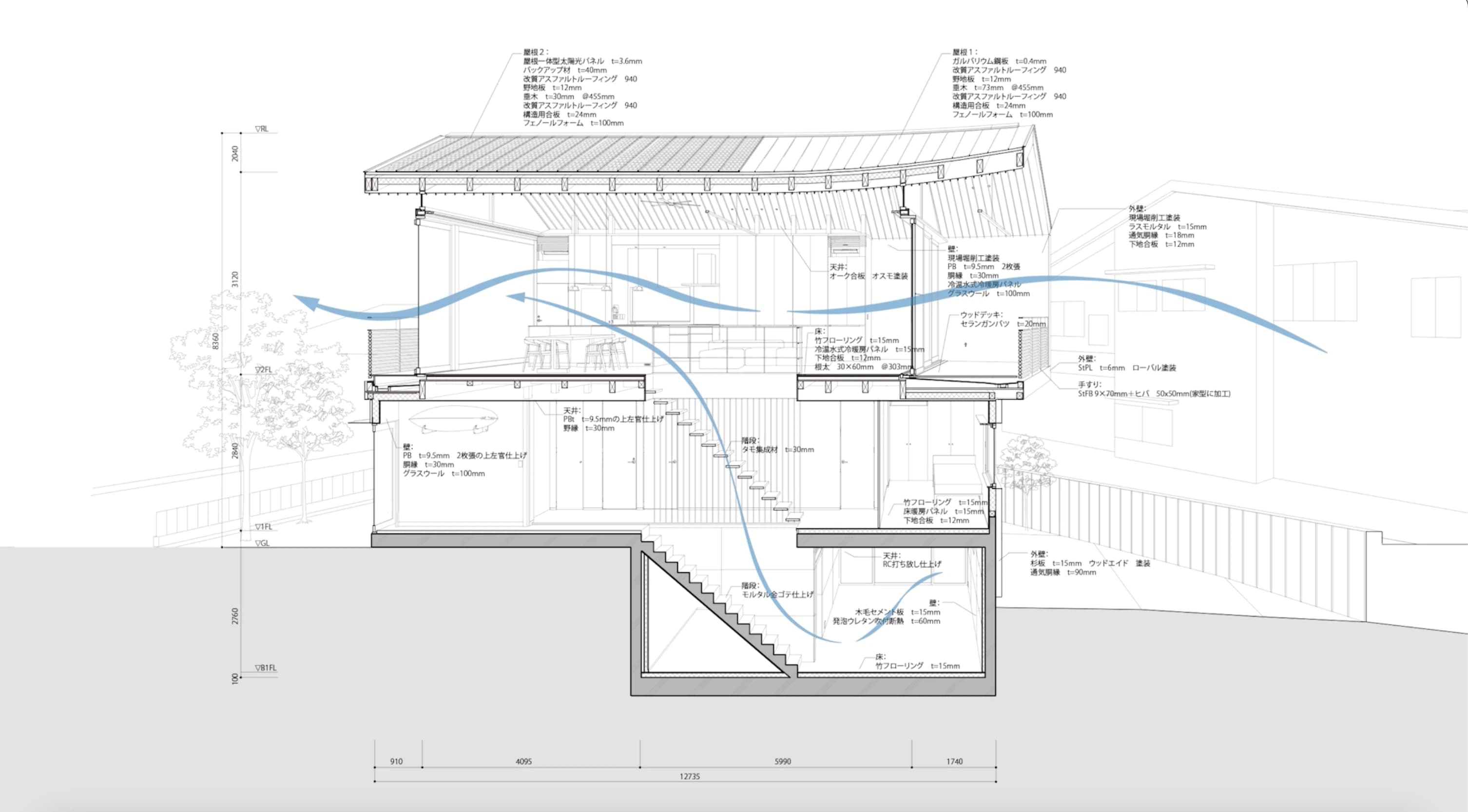

2階部分は、敷地に沿って曲がった形の設計になっています。断面で見ると、建物が海の方に向かっていくようなイメージですね。まるで風を迎えに行くようなトンネル状の空間にすることで、より自然な風の流れを取り込めるのでは、と考えました。 より詳しく解析してみると、建物が曲がっていることで風の流れが良くなり、体感温度も下がることが分かりました。2階を風が通り抜ける際には、地下からの冷たい空気を吸い上げるような効果も生まれます。 屋根についても、建物に合わせた曲線的な仕上げを、いかに一体的に見せるかが重要なポイントになりました。モノクロームさんと何度も協議を重ねる中で、最終的に屋根の一部に屋根一体型の発電設備を組み込むことにしました。その結果、パネルが目立つことなく、自然な景観を実現することができたんです。

私たちは普段から環境への配慮を大切にしながら、住宅や大型建築の提案を行っています。「環境にいいから」とソーラーパネルをただ取り付けるのではなく、デザインと環境性能の両立を目指したいという思いがありました。そういった意味で、機械的な存在感を出さず、建物の仕上げと一体化した屋根というのは、まさに私たちが求めていた理想的な選択肢だったと感じています。デザインにこだわりのあった施主様にも、「デザイン性も保ちながらエネルギー消費も抑えられる」という提案ができたことで、前向きな反応をいただけました。これまでにもRoof-1を他の施主に提案したことはありましたが、様々な理由で実現に至らないケースが多かったんです。だからこそ、今回初めて形にすることができたのは、とても良かったと感じています。

ーー風の力を最大限に取り入れることによって、環境性能やエネルギー消費性能にはどのようなインパクトがあるのでしょうか。

「風の家」の延床面積は147㎡あります。同じ地域、同じ広さの物件で一般的な断熱性能を見込んだ場合、年間の一次エネルギー消費量(住宅で使われている設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値)は105GJ(ギガジュール)と試算できます。一方、「風の家」では、断熱性能を高めたり、開口部のガラスの性能を調整したり、換気扇や空調の効率を最適化することで、約15%のエネルギー削減を実現しました。さらに、太陽光発電による創エネ効果によって、トータルでは一般的な住宅の約4割にあたる年間42GJまでエネルギー消費量を抑えた住宅になっています。さらに、プラスアルファの効果も見込めます。たとえば、普段から温熱環境が快適であれば、そもそも空調を使う期間が短くなり、その分エネルギー消費は自然と減っていきます。採光についても同じです。この家ではひさしを大きく出す設計にしており、夏は強い日差しを遮り、冬はしっかり日射を取り込めるよう工夫しています。

こうした工夫は、なかなか現行の省エネ建築の評価基準には反映されにくい部分ですが、実際には数字に表れている以上の省エネルギー効果が期待できるのではないかと考えています。 それを実感したのが、建設中の夏の現場でした。炎天下の中、構造体だけが完成した状態で現場を訪れると、2階の空間で職人さんたちが涼しげにくつろいでいました。通常の建築現場では隅っこの方で打ち合わせすることも多いですが、「風の家」の現場ではいつも風が吹き抜ける特等席で図面を広げていました。設備や性能に頼らなくても、十分な快適さが生み出せると感じられた瞬間でしたね。

ーーSUEP.では「自然との共生」をテーマとして掲げられています。環境建築をご自身たちのテーマとされたのは、どのようなきっかけだったのですか。

私は瀬戸内海に面した愛媛県松山市の出身で、海が比較的近い環境で育ちました。幼い頃から、たまたま親が船を持っていたこともあり、毎週末のように釣りや島巡りを楽しんでいました。パートナーの末光陽子は福岡県八女市の出身で、熊本寄りの山間部で育っています。山に囲まれた環境で過ごし、自然の中での生活が身近だったようです。 私たちは大学進学を機に東京に出てきましたが、都市の中でももっと自然を感じながら暮らせないか、という意識は共通して持っていました。そうした思いが、建築を考える上での原点になっているかもしれません。 海は陸に比べて気温が約4度低いとされ、海風が届くのは内陸10キロほどの範囲と言われています。そのエリアでは海の影響で涼しい空気が流れ込みますが、それ以上内陸に入ると風が届きにくくなります。例えば、埼玉のような地域では夏に気温が40度を超えることもありますが、その一因として風が入りにくい地理条件が挙げられます。 海の涼しいエネルギーをいかに建築に取り込むか、と考えたら、やはりエネルギーを運んでくる海風が鍵になります。風という自然の恵みを建築にどう活かしていくかについては、「風の家」以前から意識してきました。

ーー2025年4月には住宅を含むすべての建築物を対象に省エネ基準が義務化されるなど、環境建築への注目は高まる一方です。これからの環境建築には、何が求められるのでしょうか

地球環境の問題は非常に複雑で、「地球のためだけに建物を建てる」という人はほとんどいません。家は自分たちが暮らし、働くために建てるものですから、「自分には何のメリットもないけれど、地球のためにやりましょう」という考え方は、現実的ではないですよね。 しかし、今の時代、自分の快適さだけを優先し、周囲の環境を無視するという発想も成り立たなくなっています。大切なのは、個人の快適さと地球環境のバランスをどう取るかだと思います。 極端な話、完全に閉じた空間をつくり、外部環境に左右されず最小限のエネルギーで暮らすという選択肢もあるにはあります。ただ、室内は快適でも外部に熱を排出してしまうという問題は残ります。 私たちはそれよりも、建築が周囲の環境とつながりながら快適さを実現する方が理にかなっていると考えています。そのため、「開放系」という言葉をよく使い、単に室内の快適性を追求するのではなく、自然や周辺環境との調和を大切にした設計を心がけています。 また、住まい手のライフスタイルに合わせた設計も重要です。例えば、高い位置の窓を開けなければ風が通らない設計では、高齢の方にとって負担になりますし、緑を多く取り入れた住まいも、手入れの余裕がなければかえって負担になり、快適さを損なうこともあります。

技術と景観が融合し、地域と調和する建築へ

私たちが目指しているのは、そうした住まい手のライフスタイルや価値観を感じ取りながら、環境とバランスの取れた建築の設計です。そして、これからの時代の建築は、地域の特性や景観との調和がより重要になってくるとも考えています。 20世紀の大量生産・大量消費の時代には、同じような建物が次々と作られました。住宅供給の面では大きなメリットがあったと思いますし、人口が増え、経済が発展する中では、それが合理的な選択肢だったのでしょう。しかし、現在は人口が安定、あるいは減少する局面に入りつつあります。にもかかわらず、同じような手法で建築を続けることが本当に良いのか、疑問を感じています。 画一的な建築が広がることで、地域の文脈や特性が薄れ、共同体としての意識や地域への愛着が失われていくことがある。だからこそ、景観は建築家が重視すべき重要な要素の一つだと思うんです。その町や自然環境に適した形態や景観をつくることで、地域の人々が環境とつながり、共同体としての結びつきを強めることができるのではないでしょうか。

ーーこれからの環境建築を考えるうえで、注目されているトレンドはありますか?

最近の流れとして、エネルギー問題や環境との調和を重視する議論の延長線上で、木造建築が増えてきているという傾向があります。林野庁をはじめとした取り組みも後押しし、小規模な建築から大規模なプロジェクトまで、さまざまな場面で木造が採用される機会が増えてきました。 木造建築の特徴のひとつに、屋根の勾配や設計への配慮が求められるという点があります。木造建築における勾配屋根は、その地域のシンボルとなる要素でもあり、周囲の景観に溶け込むデザインがより求められるようになるでしょう。 また、ホテルやヴィラなどの宿泊施設では、自然との融合や環境への配慮が重要なテーマとなることが多いです。宿泊者が自然を感じながら、持続可能なライフスタイルを体験できるような設計が求められています。こうした施設が景観と調和しつつ環境に配慮したデザインを実現することで、新たな価値のある空間が生まれるのではないかと考えています。 環境と調和した建築が求められる時代 には、単にエネルギー効率を追求するだけでなく、建築が周囲に支援と溶け込むことがより重要になってきています。その意味でも、Roof-1には大きな可能性を感じていますし、理念にも共感しています。私たちのこれからのプロジェクトでも、環境と調和する建築を目指す中で、積極的に取り入れていきたいと考えています。

インタビュー動画はこちら https://youtu.be/YTTFTQYQx7E

SUEP.

末光 弘和(すえみつ ひろかず)/ 建築家・SUEP. 主宰・九州大学准教授

1976年愛媛県生まれ。1999年東京大学卒業。2001年同大学大学院修了。2001-06年伊東豊雄建築設計事務所。2007年より SUEP.主宰。2009-11年横浜 国立大学 Y-GSA 設計助手。2020年より九州大学大学院准教授。

末光 陽子(すえみつ ようこ)/ 建築家・SUEP.共同主宰 1974年福岡県生まれ。1997年広島大学卒業。1997-2003年佐藤総合計 画。2003年に SUEP.を設立。2018-22年昭和女子大学非常勤講師。

東京と福岡を拠点に国内外で活動する建築家ユニット SUEP.(スープ)。地球環境をテーマに掲げ、風や熱などのシミュレーション技術を用いて、資源やエネルギー循環に至る自然と建築が共生する新しい時代の環境建築デザインを手がけている。

主な受賞に第 27回吉岡賞(2011年)、第29回芦原義信賞(2019年)、2018年度グッドデザイン賞金賞など。主な作品に「淡路島の住宅」(2018年、兵庫県)、「九州芸文館アネック ス1」(2013年、福岡県)※1、「ミドリノオカテラス」(2020年、東京都)、「SOLSO FARM OFFICE」(2022年、神奈川県) ※2 、「百佑オフィス」 (台湾)※3 など。 ※1:日本設計と共同設計 ※2:SOLSOと共同設計 ※3:RHTAAと共同設計

ホームページ:https://www.suep.jp/

photo by Masatomo MORIYAMA

モノクロームについて

Roof-1について

Roof-1は金属屋根に特殊加工した太陽光セルを組み込むことで、普通の屋根にしか見えないデザインを実現した屋根一体型太陽光パネルです。一般的な住居用太陽光パネルは屋根、架台、太陽光パネルを設置するのに比較し、屋根だけの設置となるため1回の施工で完了する他、高いメンテナンス性も実現しています。塩害地域も20年間無償製品保証。詳細は弊社ホームページhttps://www.monochrome.so/roof)をご覧ください。お問い合わせはこちら

モノクロームは、創業者の梅田優祐が自宅を建設する際に、理想の住宅用太陽光パネルと、つくられた自然エネルギーを効果的に制御するためのソフトウェア(HEMS)が存在しない問題に直面したことをきっかけに、その問題を解決するため、2021年7月に設立された会社です。 Instagram:@monochrome.so X(Twitter):@monochrome.so

Text:Yoko Maki( Hasegawa) Edit:Miko Okamura Ellies Photo:Koki Saka