ジャーナル詳細

【建築家インタビュー】クラインダイサムアーキテクツ設計「狼煙のみんなの家」 【能登震災復興】

すべてが一瞬で失われた日から2年、もう一度心の集まる場所を。能登震災復興プロジェクトHOME FOR ALL

2024年1月1日。あの日、能登の地が揺れたとき、失われたのは家々だけではなかった。集まり、語らい、寄り添って生きてきた、この土地の人々が守ってきた文化・つながりも消えてしまった。

それから2年を迎えようとする、能登半島の最果て・珠洲市狼煙町。震災の爪跡がまだ至るところに残る海際の小さな集落に、確かな光が戻りつつある。その名を「狼煙のみんなの家」という。

この場所は2011年の東日本大震災を契機に、被災地の“心の拠点”として誕生した「みんなの家」プロジェクトの思想 —人々が集い、支え合い、再び立ち上がるための家をつくろうという理念を受け継ぐ建築だ。

「みんなの家」は、仮設住宅の中や被災地の商店街、漁港のそばに建てられ、 住民たちが集まり、子どもたちが遊び、高齢者が語り、農や漁などの再興を願う人々の拠点として機能してきた。

この施設もその系譜にある。 この地で再び、人々が “ただ帰れる場” を持てるように。

失われた心のインフラ──地域の心を繋ぐ新たな場所を

「すべてが壊れました。集会所も、お宮も、お祭りのキリコも。みんなの心を一つにしていたものが、全部なくなったんです。」

本建物の施主であり、地元の復興を担う NPO法人奥能登日置らいの代表・糸矢さんは静かに語る。震災前から限界集落であった狼煙町。高齢化と過疎化の中でも、“つながり”こそが人々の支えだった。 しかし震災が、そうした絆のすべてを断ち切った。

だからこそ、住民たちは行政任せではなく、「自分たちの手で、再び“家”をつくる」と決めた。

それが、食事をつくり、食卓を囲み、働き、笑い合うための新しい交流の基地――「狼煙 のみんなの家」 である。

「狼煙のみんなの家」が果たす役割はこれから無限であるが、交流のハブにするという最初の試みとして地域の幼い子どもから高齢者まで、みんなが集い、温かい食事を囲む、“無料の食堂”を開催している。

「みんなの食堂」が開かれるという日に取材に伺った。 町の女性たちが調理をし、湯気の立つ味噌汁と地元の野菜が並ぶ。 幼児が笑いながらお椀を抱え、その横でお年寄りが「お腹いっぱい食べてね」と声をかける。 親たちは子どもの頭をそっとなで、メンバーたちが食器を片付けながら談笑する。

建物内はシンプルながらも畳やキッズスペースがあり、外には芝生の庭と、春には桜が咲く木々。 子どもたちは駆け回り、時には木にのぼり、小さな笑い声が、風に乗って少し離れて撮影をする私たちにも聞こえてくる。その姿を縁側から優しく見守る地域の大人たち。世代も境遇も超えた“あたたかい空気” が、自然とそこにあった。

震災で奪われたのは、建物だけではなかった。 当たり前の“日常の風景”、世代を超えた“ふつうの交流”だったのだと、 この場所に立つだけで、誰の胸にも蘇るだろう。

NPO施設運営に課された二つの条件

しかし、この“心の拠点”を継続させるには、現実の壁があった。糸矢さんが示した2つの切実な条件。まず、 維持費を可能な限りゼロにすることだ。

1つ目は月々の電気代が、運営の死活問題となる。だからこそ、太陽光と蓄電池による“自家発電”が不可欠だった。

「この場所は日本財団からの補助金を得て建てられている。でも、運営資金となれば自分たちで賄っていかなければいけない。NPO法人なので、少しでも運営コストを減らしていかないといけないという課題に対し、太陽光パネルで光熱費を0に近づけることは達成したかった。

2つ目に災害時にも機能し続ける、自立性。あの日、地域は一瞬で停電した。次の災害が来ても、この家だけは、災害時のシェルターという役割を果たすためにも、電源を絶やしてはいけない。

実際に食堂にいた住民のみなさんに災害時のことを聞いてみると、停電時は真っ暗で、エアコンがつかえなかったことなどが恐怖という体験につながっていた。暗闇と寒さがさらに不安を膨張させる中、電気というエネルギーがすこしでも人々の安心の材料になることが伺えた。

しかし、その条件をクリアするだけに留まらず、もうひとつ、越えるべき壁があった。それは、能登の黒瓦文化という “景観と記憶” を守るという強い願いだ。

クライン ダイサム アーキテクツが挑んだ「意匠と発電」の両立

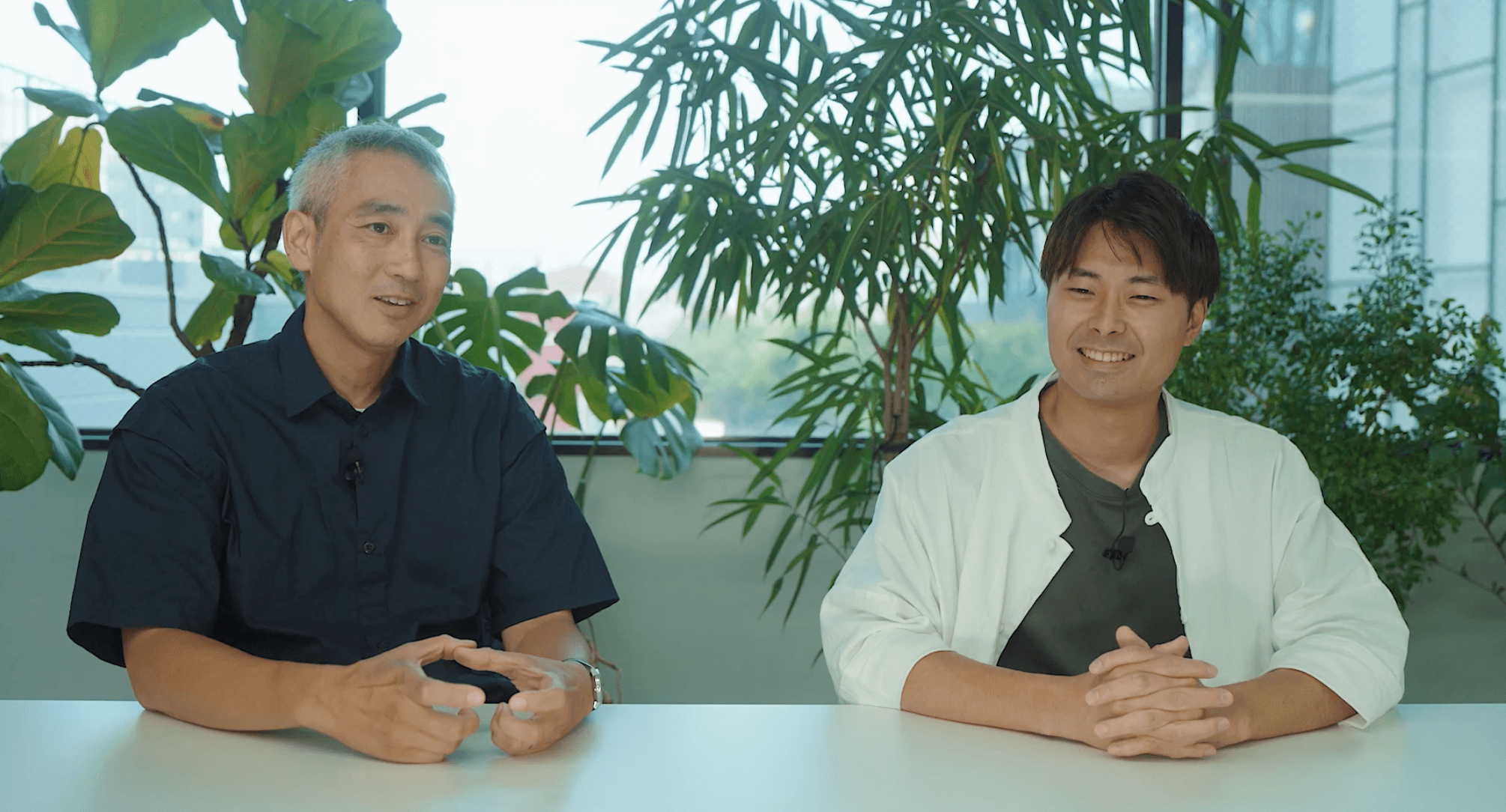

この地域では、景観条例により黒瓦と下見板張り が守られてきた。 設計を担当した Klein Dytham architecture(KDa)の久山氏と大滝氏は、住民たちの声を何度も聞いた。

『黒瓦はアイデンティティなんです。震災で崩れた屋根を見て、みんなが思ったのは“黒瓦が悪いわけではない”ということでした。絶対に黒瓦の表情を守りたいと決めていました。』

だが、従来の太陽光パネルを屋根に“後付け”すれば、景観は壊れるばかりか、防水性や耐震性の不安もあった。 KDaは、伝統と未来の両立を可能にする解を探した。

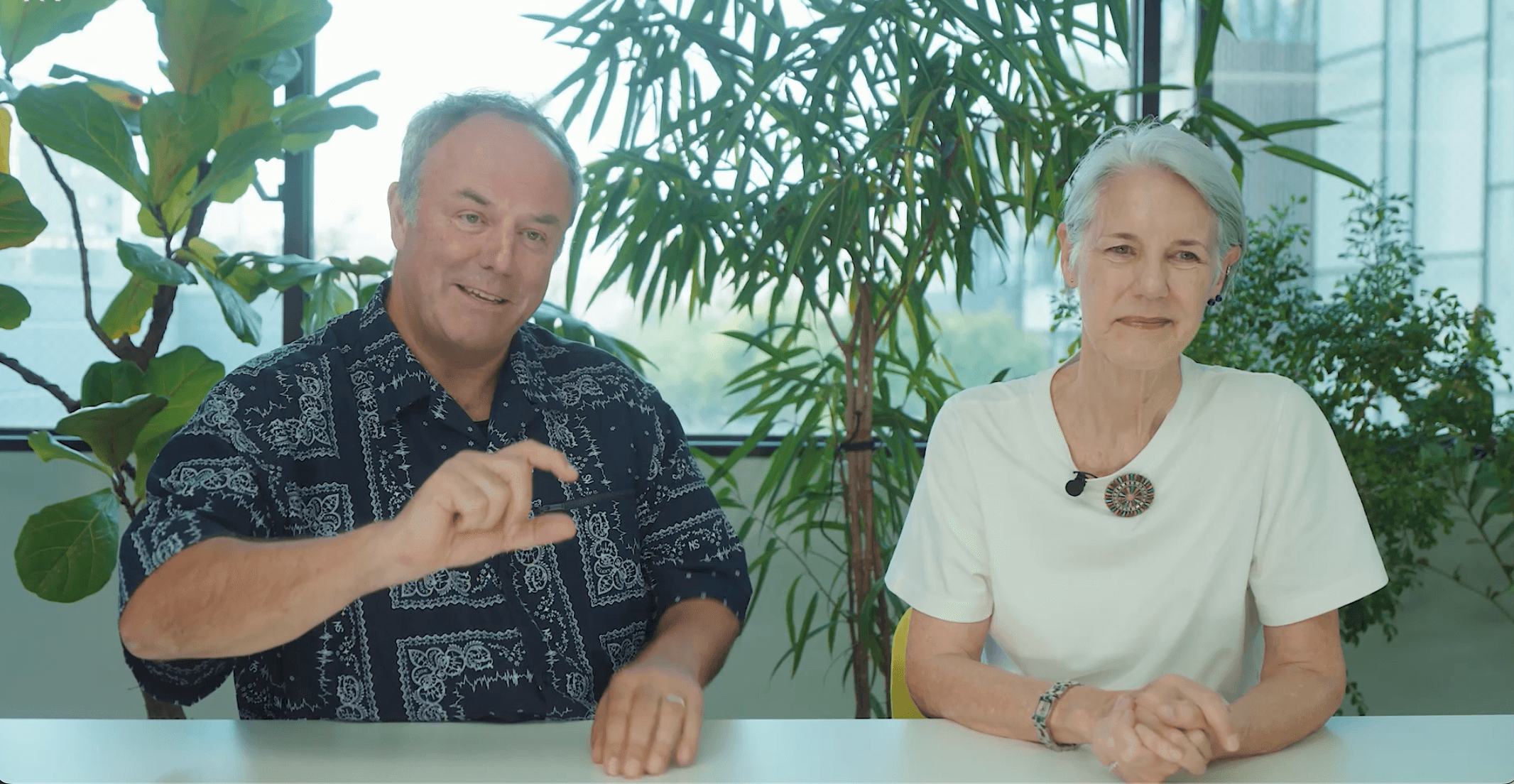

その答えが、屋根材そのものが発電するRoof–1 だった。KDaの代表であるマーク・ダイサム氏とアストリッド・クライン氏はこう語った。

「私たちは、『私たちは環境に配慮している』というような、わざとらしい雰囲気はあまりやりたくないんです。デザイン的なエゴではなく、本当に自然なやり方で、機能性を統合したい。」だからこそ初めて Roof–1 を目にした時、二人は驚いたという。

「こんなに(パネルだと)分からないようなソーラーパネルがあるのかと、びっくりしました。これは太陽光だとほとんど分からず、すごく自然なやり方だと感じました。これなら、屋根材として自然になじむので、使わない理由はないだろうと思いました。」

Roof–1 は“屋根材そのもの”として建物に溶け込み、 KDaが追い求めた 「機能を誇張しないデザイン」 へ控えめに貢献できているのではないだろうか。

黒瓦の釉薬の光沢と、Roof–1 の光沢が静かに呼応し、遠目には “瓦の屋根そのもの” にしか見えない景観を生んだ。

久山氏はこう語る。「太陽が当たると黒瓦もピカッと光っているし、Roof–1も同じように少し光っている。この意匠的な相性がすごく良かった。瓦の記憶を残しつつ、最新技術を導入できました。」

修理や交換が必要になっても、Roof–1 はモジュール構造で、1枚ずつ取り外して交換可能。廃棄を最小化することで、サステナビリティを担保できる。 「採用の決め手は、交換できるという点です。1枚1枚取り外せる機構を持っているので、故障があっても、その部分だけを修理・交換できる。全部がゴミになるのを避けたかった私たちにとって、サステナビリティの観点から非常に重要でした。」

また、屋根材一体型であるため瓦に穴をあけず、構造や防水性を損なわない施工が可能。 災害地で必要な「安心感」を確保できるというのも大きな利点だった。

外壁には、能登の自然と暮らしに溶け込むよう、能登を訪れた際に咲いていた小さな黄色い花をイメージした 11色の黄色〜茶のグラデーション が施された。

「狼煙のみんなの家」は、失われた心の風景をつなぎ直すための、新しい“居場所” だ。

NPO HOME-FOR-ALL がこれまで築いてきた、東北や熊本での “みんなの家” の歴史。避難所や仮設住宅の間に、小さなリビングを。”ーーその思想を受け継ぎ、ここ能登で、また新しい “家” が立ち上がった。

Roof–1 という屋根の下では、子どもの笑い声が弾み、この地の歴史を紡いできた高齢者が昔話を語る。みんなの家を通じて、地域の人々の未来をより明るいものにという施主と設計両者の願いが込められたプロジェクトは、確かに”みんな”の笑顔に繋がっていた。

設計:Klein Dytham architecture(KDa)