ジャーナル詳細

私たちが残したい風景とは?瓦の産地出身の建築家が目指した、これまでもこれからも持続可能な家。

春先の淡路島。朝6時すぎ、まだ静けさの残る集落に到着すると、不動さんが少し奥まったところにある平屋の前に姿を見せ、柔らかな笑顔で迎えてくれた。その雰囲気に、取材の緊張がすっとほどける。彼は、昨冬からこの住まいで暮らし始めた家族の父親であり、設計を手がけた建築家でもある。 建物の東側に広がる畑の脇に出ると、ちょうど朝日が昇り始め、二段に組まれた屋根の上にやわらかな光が差し込んでいた。緩やかな勾配を持つ瓦屋根が光をまとい、その奥には、険しすぎない山の稜線が浮かんで見える。 この光景が見たくて、朝一番の取材をお願いしたのだった。朝日を浴びた屋根と、それを受け止めるように佇む家の姿が、この建築の魅力をもっともよく伝えてくれると思ったからだ。

「僕もここからの眺めが、一番好きなんです」そう語る不動さんの自然体な姿もまた、この風景の中にしっくりと収まっている。

畑の隣に立つその家は、周囲の風景と競うことなく、けれど埋もれもせず、凛とした佇まいでそこにある。建屋は住居と倉庫に分かれており、間に抜かれた空間が、南北にある山と山とを遮ることなく結ぶ。それらをひとつにつなぐように架けられた長い瓦屋根が、風景の中に静かな力強さをもって重なっていた。風に揺れる草、山々の稜線、道沿いに並ぶ民家の瓦屋根——その延長線上に、建物全体がすっと溶け込むように存在している。

初めて訪れるのに、どこか懐かしい。 そんな感覚とともに、「風景の中に暮らす」ということの輪郭が、少しずつ立ち上がってきた。

「地を継ぐ離れ」に込めた思い

「地を継ぐ離れ」——そう名づけられたこの平屋建ての家は、不動さんがかつて暮らしていた実家の敷地内に建てられている。

「“地を継ぐ”というのは、元々僕が住んでいた土地というところもあって、この土地の風土の良さや集落の良さを、住まいとして引き継いでいきたいという思いを込めています。子どもの頃に祖父母や両親と暮らしていた母屋がこの敷地の中に別の建物としてあって、その離れとしてこの名前にしました」 不動さんが建築を志した原点には、小学4年生の時に経験した阪神淡路大震災がある。今の母屋の位置にあった当時の自宅が全壊し、避難生活を余儀なくされた不動さんにとって、「建物がなくなる悲しみ」と「新たに家が建つ感動」は、子どもながらに強く印象に残ったという。

「昔は正直、この島のことがあまり好きではなかったんです。田舎で閉塞感もあって、もっと広い世界を見たいと思っていました。でも、大人になって家族を持ち、子どもを育てるようになってから、この土地の良さが少しずつ見えるようになった。自然に囲まれていて、人は多くないけれど、小さな社会の中であたたかく見守ってくれる。自分が育った場所で子どもが育つというのも、本当に嬉しいことだと思います」

上ってくる朝日を背に、家の周りをぐるりと歩く。外壁には焼杉が使われており、職人が一枚ずつ手作業で鎧張りした板の重なりが、長く伸びる外観にリズムと陰影を与えていた。

基礎部分はコンクリートで地面を覆わず、独立基礎を配して建物が地面から少し浮いたような造りになっている。床下には風が通り、建物の向こう側まで視線が抜ける。以前この場所に建っていた古い納屋を解体したとき、床の下に広がる土を見て、不動さんはその健やかさに心を動かされたという。土が呼吸できるような建て方をしたい——そんな思いが、この基礎のかたちにつながっている。

差し込む朝日に目覚める、自然とつながる暮らし

玄関を開けて最初に目に入ったのは、天井の高いLDKの空間だった。東側にずらりと並んだ高窓から朝の光が斜めに差し込み、白木のような柔らかい色合いの空間を照らしていた。その光景に見とれながら一歩家に踏み入れると同時に、ふっと身体が緩むのを感じる。外の冷たい空気から、包み込まれるようなやわらかな温度に切り替わる瞬間だった。 室内の空間は、南北に細長いワンルームのような間取りになっている。仕切りはほとんどなく、LDKから寝室までがひとつながり。けれど、すべてが見通せてしまうわけではない。空間の中央には水回りと小さな作業スペースがコンパクトに集約されており、プライベートな空間としての寝室を緩やかに分けている。

家全体を支えるのは、三角形をした木のフレームを繰り返し並べた屋根の骨組みだ。この山型のフレームが建物の端から端まで連続していて、屋根の下にひとつながりの空間を生み出している。天井はそのフレームの形をそのまま見せる仕上げになっていて、空間にリズムと高さを感じさせてくれる。少し話し込んでいる間にも、高窓から差し込む朝の光が角度をわずかに変え、室内にやさしく広がっていく。

「この高窓から差す光が、家の中を象徴的な空間にしてくれるんです」

不動さんの家族は、毎朝この高窓から差し込む光とともに一日を始める。朝日が寝室まで届き、その光を浴びながら起き上がり、洗面所で身支度を整え、朝ごはんを囲む。

「朝日を感じながら起きて、朝の支度をして、家族みんなで出かけていく——その一連の流れに、自然とともにある暮らしを感じますね」と不動さんは語る。季節や天気で変化する光の角度に、毎朝、太陽の力を実感する日々だという。 床には栗の無垢材、壁にはラワン合板が使われ、いずれも自然な質感をそのまま活かして仕上げられている。キッチンや窓枠にはタモ材が用いられ、空間全体が木の素材で心地よく調和していた。なかでも朝日に照らされて印象的な移ろいを見せていたのが、キッチンや洗面所の一部に用いられていた土壁だ。淡路島の土を用い、やや浅葱色がかった落ち着いた色合いが、室内に静かなアクセントを添えている。

風景になじみ、エネルギーを生み出す家

この家には、土地と風土に寄り添いながら、現代的な性能も追求するという二つの軸がある。不動さんが設計にあたり、何より大切にしたのは、「集落の風景に違和感なく佇むこと」だった。

この土地に家を建てようと考えたとき、まず浮かんだのが、屋根に瓦を使うことだった。 「やっぱりこの集落で育った自分にとって、瓦屋根の風景って当たり前だったんですよね。だからこそ、自分の家を建てるときに自然と瓦を選んでいたし、他の選択肢は考えなかった、というのが正直なところです。また、子どもたちが地域の素材に囲まれて過ごすことで、何かが蓄積されていくんじゃないかなって思っています。季節や時間によって光の当たり方が変わり、素材そのものが経年変化していく。それを自然と感じながら育っていってくれたら嬉しいですね」 」

風景への敬意とともに、不動さんがこの家に込めたもう一つのテーマが「エネルギーを生み出す家」にするということだった。できるだけ外部に頼らずにエネルギーをまかない、家族が自立した暮らしを営めること。それは現代の家づくりに欠かせない視点であると考えていた。

「まず最初に、小さな家にしようと思いました。小さいほど使うエネルギーは少なくなりますし、断熱性能も高めて、UA値は0.3を目標に設計しています。さらに太陽光発電でエネルギーを生み出すことで、自給自足に近づけたかったんです。」

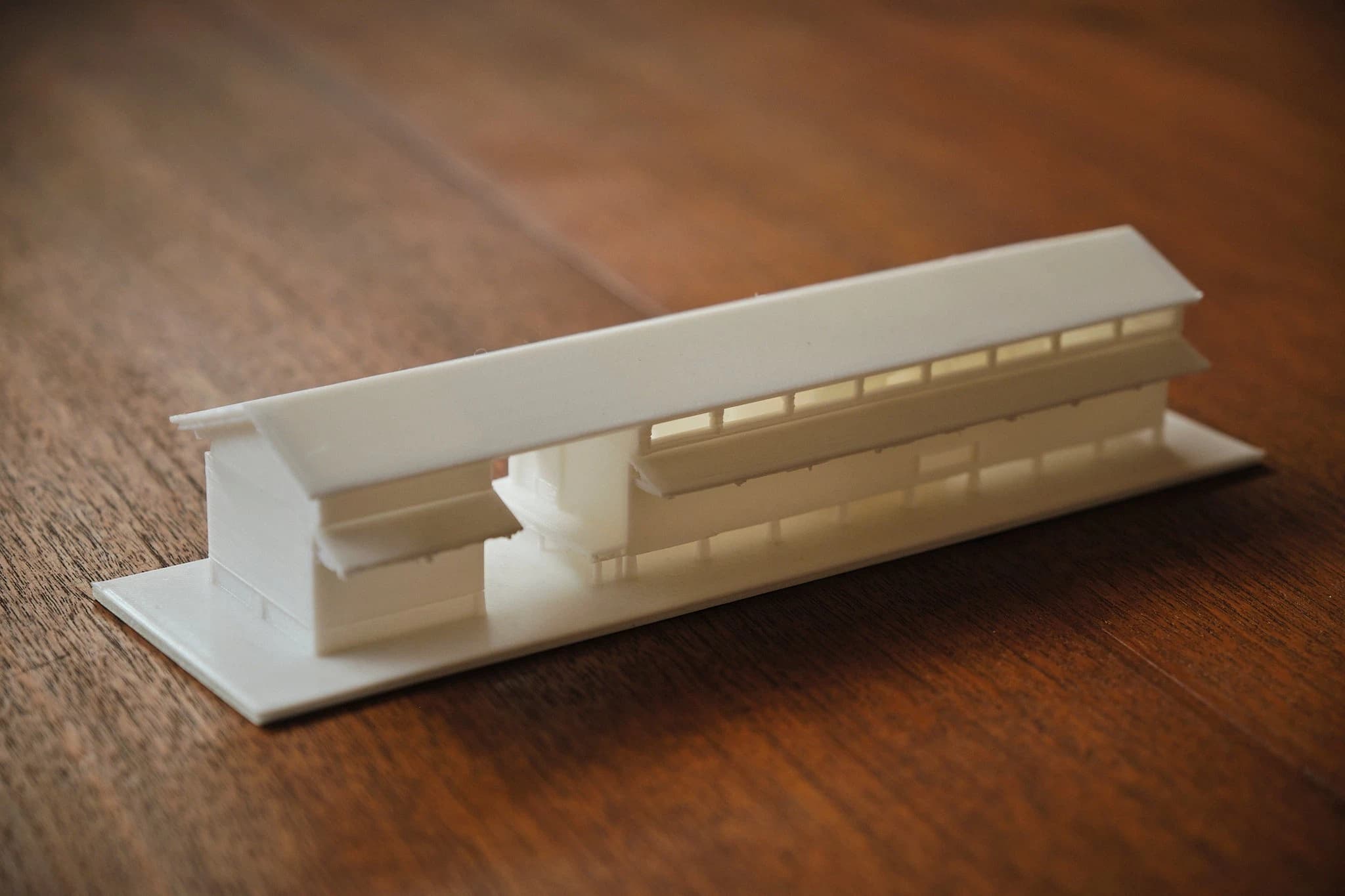

だが、瓦屋根の美しさと太陽光パネルは、時に相容れない。従来のパネルをそのまま載せるのでは、理想とかけ離れた外観になる。瓦屋根との共存を図るために、不動さんが考えたのは、屋根を二段にするという方法だった。メインとなる瓦屋根とは別に、もうひとつの屋根を下に設け、そこに太陽光発電システムを組み込む。採用したのは、モノクロームの屋根一体型の太陽光パネル「Roof-1」だった。

「普通のソーラーパネルは、どうしても風景に対してノイズになってしまう。けれども、屋根と一体に見えるこのシステムなら、周囲と調和しながらエネルギーを生み出せる。まさにこの家に求めていたものでした」

また、二段の屋根の間には高窓を設けた。この工夫により、外観のバランスが整っただけでなく、Roof-1の屋根から反射した光が高窓を通じて室内に入り込み、心地よい明るさをもたらしている。加えて、この二段目の屋根は構造上の補強としても機能しており、山型に組んだフレームが開こうとする力を抑える役割も果たしている。

現代的な家の機能と昔ながらの風景を両立する——そのために、デザインも、構造も、素材の選定も、すべてが一体となった設計。それが「地を継ぐ離れ」で目指した、大きなテーマだった。

「日本三大瓦」産地、淡路島

この家の屋根に使われているのは、淡路島・南あわじ市にある大栄窯業が製造する「銀古美(ぎんふるび)」という瓦だ。大栄窯業の代表を務める道上大輔さんは、伝統的な瓦づくりを担いながらも、素材の魅力を生かした新しい挑戦を続けている。 銀古美は、一般的に広く知られる「いぶし銀瓦」とは異なり、表面に燻し処理を施さず、還元焼成という特殊な工程で焼かれる。これにより、瓦のひとつひとつに微妙な濃淡と自然なグラデーションが生まれ、土そのものが持つ鉄分などの成分の違いが浮かび上がってくる。陶芸家の世界でも還元焼成は土の個性を引き出す技法として知られており、まさに自然素材の持つ豊かさをそのまま活かした瓦と言える。

淡路瓦は、愛知の三州瓦、島根の石州瓦と並んで「日本三大瓦」のひとつに数えられている。淡路島南部ではおよそ400年前から瓦の生産が本格化し、良質な粘土を産するこの土地ならではの地の利と、薪による焼成に適した風土により、瓦産業が根づいてきた。しかし、最盛期に比べて瓦の生産量は激減している。平成初期には全国で多くの住宅が瓦屋根を採用していたが、現在では需要が激減。道上さんによれば、淡路島の瓦出荷量は30年前から96%減っているという。それでも道上さんは、瓦が持つ価値はむしろ今後、より求められていくものだと信じている。

「今の日本には、アイデンティティがないっていう感覚がある。風景が均質になって、文化の輪郭が見えにくくなってる。そういうときこそ、土のにおいがするような風景、瓦のような素材が持つ空気感が必要なんだと思うんです」

現在、銀古美瓦は特にデザインや素材にこだわる設計者のあいだで引き合いが増えている。表情豊かな外観や、均一でない焼き色の魅力は、既製品には出せない味わいとして受け止められているという。さらにこの銀古美は、一般的に淡路瓦が苦手としてきた寒冷地での耐久性を克服しており、還元焼成により吸水率と強度が改善され、北陸や東北といった地域でも使えるようになってきた。

「新しく出てきたものを全否定するのではいけない。伝統的な素材のポテンシャルを生かしながら、最新のテクノロジーとうまく握手していくこと。共存する関係性というのが、これからの理想なんじゃないかな」道上さんはこう語った。 自然な素材が暮らしに寄り添い、そしてその素材がテクノロジーと融合していく。それは、過去を受け継ぎながら新しい風景を生み出していく試みでもある。

家をつくることは、未来の風景をつくること

「人口が減っていくのは、ある意味で仕方のないことかもしれません。それでも、この場所を見ている人が増えてほしいと思うんです。育った場所として、旅先として、誰かの友人が住んでいる場所として——どんな関わり方でもいいから、気にかけている人がいる土地であってほしい」 不動さんはそう語る。地域に暮らす建築家として、そして一人の親として、彼がこの家に込めたのは、風景の中に暮らすという当たり前を未来につなげることだった。 「僕らが良い建築をつくって、地域を少しでも良くしていく。それが、子どもたちが島の外に出ても、ふと地元のことを思い出すきっかけになったり、またいつか戻ってくる理由になるかもしれない。そんな場所であってほしいなと思います」 風景をつくるという営みは、ただ見た目の美しさを整えることではない。過去から受け継いだ土地の記憶と、今を生きる人々の暮らし、そしてこれからこの場所に出会う誰かのまなざしを結ぶ行為だ。 瓦づくりを続ける道上さんもまた、変化のなかで素材の価値をどう未来へつなげるかを問い続けていた。伝統を守るだけでなく、新しい技術や価値観と手を取り合う姿勢が、これからの風景をかたちづくっていくのだろう。 懐かしくて、新しい。淡路島の未来の風景には、そんなイメージがぴったりかもしれない。

本取材のインタビュー動画を公開しています。

以下YOUTUBE チャンネルへご登録ください。 動画本編:https://youtu.be/BT7fLCeA6QM Monochrome 公式チャンネル:https://www.youtube.com/@monochromeso/videos

Roof-1について

Roof-1は金属屋根に特殊加工した太陽光セルを組み込むことで、普通の屋根にしか見えないデザインを実現した屋根一体型太陽光パネルです。一般的な住居用太陽光パネルは屋根、架台、太陽光パネルを設置するのに比較し、屋根だけの設置となるため1回の施工で完了する他、高いメンテナンス性も実現しています。塩害地域も20年間無償製品保証。詳細は弊社ホームページhttps://www.monochrome.so/roof)をご覧ください。 お問い合わせはこちら

モノクロームについて

モノクロームは、創業者の梅田優祐が自宅を建設する際に、理想の住宅用太陽光パネルと、つくられた自然エネルギーを効果的に制御するためのソフトウェア(HEMS)が存在しない問題に直面したことをきっかけに、その問題を解決するため、2021年7月に設立された会社です。 Instagram:@monochrome.so X(Twitter):@monochrome.so

Text:Yoko Maki Photo:Maverick Watanabe Edit : Miko Okamura Ellies (Monochrome)