ジャーナル詳細

800年の伝統にクリーンな光を灯す——祇園祭・長刀鉾が挑む「持続可能な文化継承」

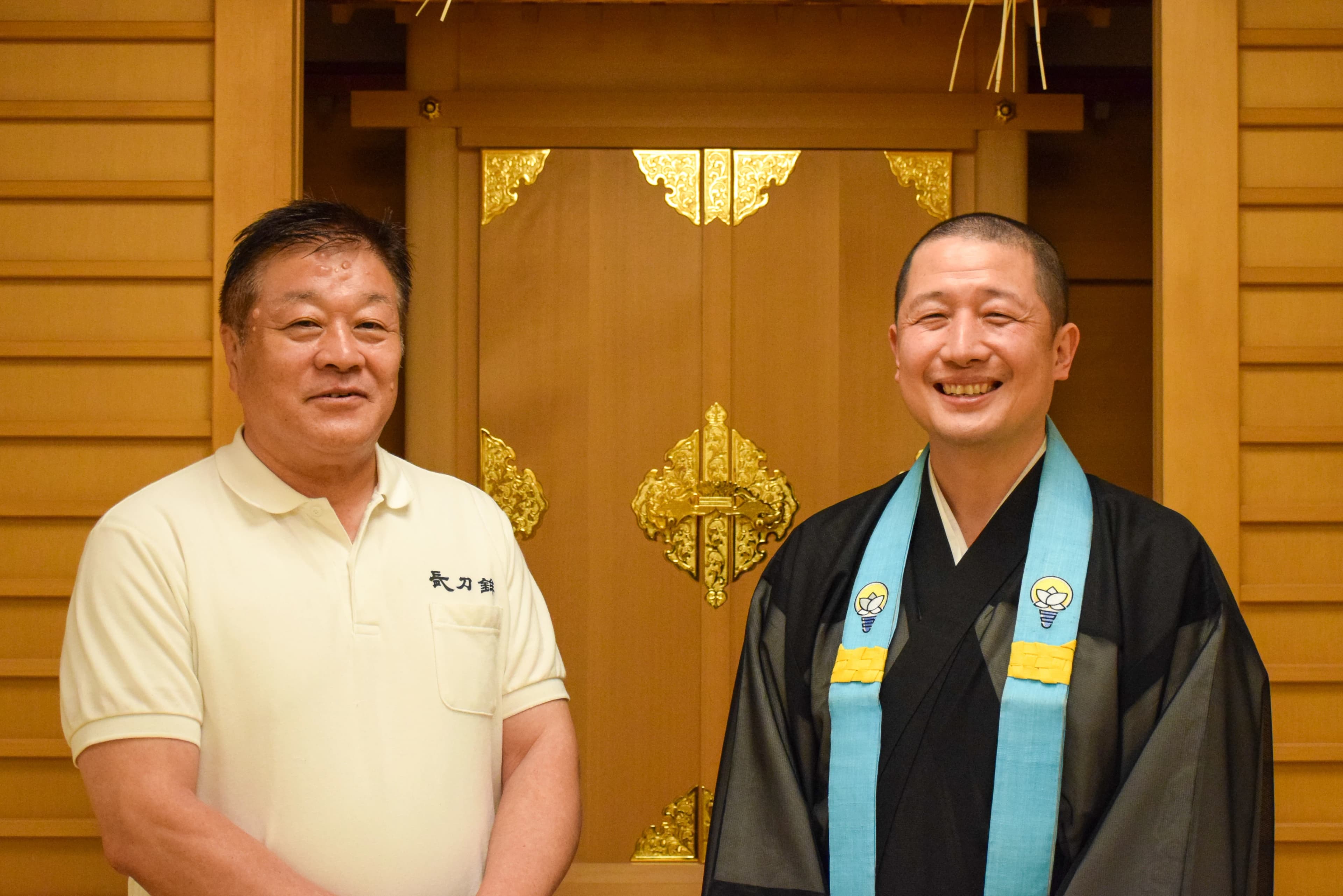

京都の夏を告げる祇園祭。その象徴ともいえる長刀鉾(なぎなたぼこ)の提灯台に、今年、新たな試みが加わった。800年の歴史を誇るこの提灯台に、モノクロームの屋根一体型太陽光パネルRoof-1が設置され、宵山の夜を再生可能エネルギーの電力で照らす取り組みが始まったのだ。伝統を受け継ぐ場に、静かに最先端の技術が重なり合う。その背景には、祭を未来へつなげようとする人々の思いがあった。 プロジェクトの舞台裏を、長刀鉾保存会理事の林雅彦さんと、Roof–1設置を手がけたテラエナジー株式会社代表の竹本了悟さんに聞いた。

1200年の歴史が刻む新たな願い

祇園祭の起源は貞観11年(869年)、東北で疫病が流行した際、その終息を祈って神泉苑に66本の鉾を立てたことにさかのぼる。長刀鉾が巡行に加わったのは1225年。以来800年にわたり、祇園祭を象徴する存在として町をめぐり続けてきた。 長刀鉾は34基ある山鉾のなかで唯一「生稚児(いきちご)」を乗せて巡行する。生稚児は神の使いとされ、四条麩屋町でしめ縄を切り、八坂神社の神域に入る神事を執り行う。これは祇園祭の神聖な儀式の象徴でもある。 祭の華やかさが最高潮に達する宵山の夜、四条通が歩行者天国となり、多くの人々が鉾の姿を見に集まる。提灯の明かりが並び、お囃子の音色が通りに響きわたる。そんな宵山に、今年は初めて太陽光で点灯する提灯台が登場した。

「ライトアップされた装飾品を眺めながらお囃子を聴ける。人出も多く、風情がありますよ」。こう語る林万昌堂の林雅彦さんは、長刀鉾保存会の理事を務める。装飾品の準備から神事の進行、巡行当日の「お供」として市長や知事へちまきを届ける役割まで、祭の中核を担っている。一方、テラエナジー株式会社代表の竹本了悟さんは、奈良県の寺院・西照寺の住職でありながら、再生可能エネルギー由来の電気を供給する企業を立ち上げた異色の僧侶だ。宗教施設や文化財、地域社会の現場で、環境負荷を抑えた持続可能なエネルギー活用を推進している。

世界的な祭礼の先頭から発するメッセージ

二人が出会ったきっかけは、意外にも「たまたま居合わせた飲みの席」だった。 「共通の知人との集まりで、竹本さんと何度かご一緒していました。そこで『電力事業をしている』と聞き、私の方でも『実は祇園祭で環境の取り組みを考えている』という話になったんです」と林さんは振り返る。 林さんが言う「環境の取り組み」とは、京都市が国と連携して進めている「脱炭素先行地域プロジェクト」に代表されるまちぐるみの取り組みに触発されたものだった。市が脱炭素に本格的に動き出すなかで、長刀鉾保存会としても貢献する形を考えていたという。

そこに加わったのが、再生可能エネルギーに特化した電力会社・テラエナジーを率いる竹本さんの視点だった。同社は「脱炭素先行地域プロジェクト」の枠組みで京都市内の寺社仏閣100施設の脱炭素化も進めており、自社事業において伝統文化の継承を支える取り組みにも力を入れている。今回の提灯台の試みも、そうした価値観に根ざした実践といえる。 「歴史あるお祭りで新しいことを導入するのは簡単ではありません。でも、だからこそ意味がある。祇園祭のように世界的にも知られた場所で環境先進の取り組みが行われれば、それ自体が一つの社会的メッセージになるはずです」と竹本さんは語る。

美観・軽量・発電性能を満たす屋根

具体的なアイデアとして浮上したのが、提灯台の屋根に太陽光パネルを設置し、夜間の点灯にその電力を活用するというものだった。 設置に際して選ばれたのは、モノクローム社製の一体型太陽光パネル「Roof-1」。美観・軽量性・発電性能という3つの基準をクリアした製品だった。

「この提灯台は、四条通に面した加盟店舗の名前が掲出される名誉ある場所。だからこそ、屋根の見栄えには強いこだわりがあります。重すぎても構造的に危険ですし、再組立が毎年必要なので施工性も重要。いろいろな製品を検討して、Roof-1が最適でした」と竹本さんは説明する。完成した屋根を見て、林さんも安心したという。「普通の屋根材と見分けがつかないほど自然な仕上がりでした。以前のアクリル板の屋根に比べても、落ち着いた雰囲気があって、これなら景観を損なわないと思いました」パネルで発電した電力は蓄電池に充電され、宵山の夜に点灯する提灯に供給される。昼間に蓄えた太陽の力で夜の祭りを照らすこの仕組みは、長刀鉾が踏み出した環境への取り組みを象徴するものとなる見込みだ。

伝統と環境を「次に繋ぐ」一歩

とはいえ、プロジェクトの実現は決して軽い決断ではなかった。「なぜ太陽光にそんなにお金を使うのか」という声も一部にはあり、合理性の観点から難しさを感じる場面もあったという。それでも、長期的な視点で取り組む意義が共有され、実現に至った。 「実際に台風や猛暑で巡行が中止になることだってあり得る時代になってきている。気候変動が進めば、伝統行事そのものが継続できない可能性すらあります。だからこそ、できることから少しずつ始めようと考えました」(林さん)

林さんは「環境のための取り組みも、伝統を引き継いでいくのと同じ」と言葉を続ける。 「伝統を次に繋ぐために、毎年お祭りをやって絶やさないことが大事なんです。太陽光発電についても、始めたからには継続していくことで、これからの自然環境に対して意味が出てきますよね。地球温暖化などの問題に対しても、小さな積み重ねに意味がある。次の世代である、子孫、孫たちが、より良い環境で生活できるようにしていく責任があると思っています」 伝統の最先端にある長刀鉾が、環境配慮の先頭にも立つこと。竹本さんは、その事実が象徴することを、京都という街そのものが持つ持続可能性のあり方と結びつける。 「京都は長い歴史の中で、文化や信仰を大切に守りながら発展してきた街です。表面的な開発ではなく、積み重ねてきたものを壊さず、少しずつ新しい要素を取り入れていく。その姿勢が"持続可能性"の本質だと感じています」 「だからこそ、いちばん古い文化にこそ、最先端のテクノロジーが違和感なくなじむ可能性がある。実際、今回のように伝統行事の中に再エネを導入できたことは、今後の象徴的な一歩になると思います」

伝統を壊すのではなく、調和する

宗教者としての立場から、竹本さんはこうした取り組みの意義をさらに深く捉えている。 「仏教や神道の教えには、"足るを知る""分かち合う""自然と共に生きる"といった価値観が根づいています。そうした精神が、京都の暮らしの中には当たり前のように息づいて、文化を育んできた。今回の太陽光の取り組みも、そうした思想の延長線上にあると捉えています」 「伝統を壊すのではなく、そこに調和する形で新しいものを重ねていく。未来に向けて文化を紡いでいく上で、本当に意義のあることだと思います」

静かな革新が宵山でお披露目

この提灯台は7月12日に組み立てられ、16日夜には解体される。宵山の間だけ町に姿を現すこの装置は、一般には事前告知されておらず、現地で初めて目にする人も多いだろう。 「どんな反応があるか楽しみです。まずは今年、やってみることが大事。続ける中で、もっといい形を模索していければ」と林さんは語る。 この取り組みは、今後ほかの山鉾や地域の祭礼に広がる可能性も秘めている。「祇園祭に限らず、文化財や伝統行事の現場でもこうした挑戦が増えていくといい。持続可能な文化継承が、地域全体の力になるはずです」と竹本さんも期待を込めた。 800年の歴史を刻む長刀鉾。7/13日の夜、その提灯台が、静かに、しかし確かに未来を灯す。

提灯屋台点灯の場所と時間

提灯屋台の献灯の点灯は7月13日〜16日の17時から23時を予定しており、この際に使用する電力消費量は1日あたり1.8kWhです。蓄電と発電ができる本設備により、祇園祭宵山(前祭)の期間中の点灯を全て再生可能エネルギーで行うことが可能です。 http://www.gionmatsuri.or.jp/schedule/

Roof-1について

Roof-1は金属屋根に特殊加工した太陽光セルを組み込むことで、普通の屋根にしか見えないデザインを実現した屋根一体型太陽光パネルです。一般的な住居用太陽光パネルは屋根、架台、太陽光パネルを設置するのに比較し、屋根だけの設置となるため1回の施工で完了する他、高いメンテナンス性も実現しています。塩害地域も20年間無償製品保証。詳細は弊社ホームページhttps://www.monochrome.so/roof)をご覧ください。 お問い合わせはこちら

モノクロームについて

モノクロームは、創業者の梅田優祐が自宅を建設する際に、理想の住宅用太陽光パネルと、つくられた自然エネルギーを効果的に制御するためのソフトウェア(HEMS)が存在しない問題に直面したことをきっかけに、その問題を解決するため、2021年7月に設立された会社です。 Instagram:@monochrome.so X(Twitter):@monochrome.so